2025.03.24

2050年における日本の水道事業の予測(第1回/全3回)

はじめに

本稿では、2050年における日本の水道事業の将来展望を予測することを目的とし、人口動態の変化、気候変動の影響、技術革新、社会・経済の変化、政策・規制といった観点から分析を行います。

人口動態の変化と水道事業への影響

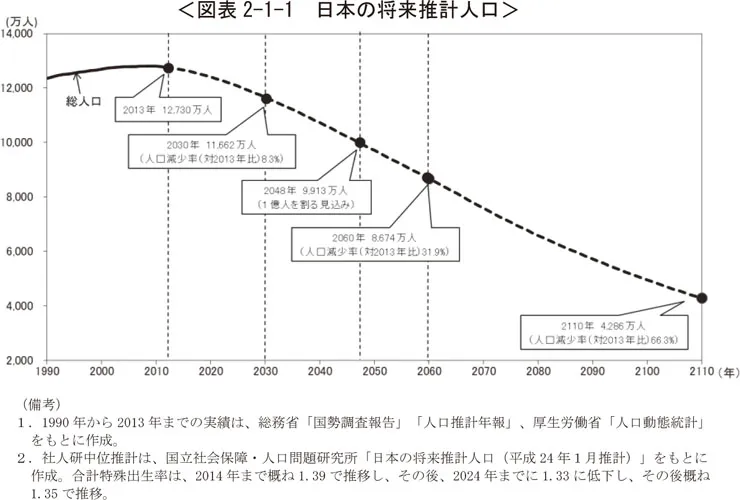

2050年の日本の人口は約9,515万人と推計されており、2020年比で約2,000万人減少すると予測されています。人口減少は水道需要の減少につながり、水道事業者にとって大きな課題となります。都市部では人口増加に伴い水道需要が増える一方、老朽化した水道管の更新や耐震化が求められます。地方では人口減少により水道料金収入が減少し、経営の悪化が懸念されます。

また、都市部では集合住宅の増加により1人あたりの水使用量が減少する傾向があるのに対し、地方では戸建て住宅が多く、1人あたりの水使用量が相対的に多い傾向があります。こうした人口密度の変化も水道事業の運営に影響を与えると考えられます。

内閣府 -「選択する未来」委員会報告 解説・資料集

気候変動の影響と水道事業への影響

気候変動による降水量の変化や干ばつ、洪水の増加が水資源に影響を及ぼすと予測されています。地表水の供給減少や地下水の枯渇が懸念され、気温上昇に伴う蒸発散量の増加、河川流量や湖沼の水位低下が発生、降水パターンの変化によって豪雨や渇水のリスクも高まり、水道事業の安定運営が脅かされる可能性があります。

水不足は水質の悪化にもつながる可能性もあり、河川流量の減少や地下水の枯渇が水中の汚染物質濃度を上昇させることが懸念されます。そのため、水道事業者は高度な水質浄化技術の導入や水源の保全に努める必要があります。

水需要管理と節水対策

水資源の持続可能な利用には、水需要管理と節水対策が不可欠です。水道事業者は、需要側の水使用量を抑制するための様々な取り組みを進めています。

- 節水機器の普及促進: 家庭や事業所における節水型トイレやシャワーヘッドなどの普及を促進するための助成制度や広報活動などを行っています。

- 料金体系の見直し: 水道料金体系を見直し、使用量に応じた料金設定や段階料金制などを導入することで、節水意識の向上を促しています。

- 漏水防止: 老朽化した水道管の更新や漏水検知システムの導入などにより、漏水による水量の損失を削減しています。

- 水資源の再利用: 下水処理水を再生処理し、トイレの洗浄水や工業用水などに再利用することで、水資源の有効活用を図っています。

これらの取り組みを通じて、水需要の抑制と水資源の効率的な利用を推進していく必要があります。